Bonjour,

Comment le philosophe français René Girard influence le trumpisme

jFigure de la Silicon Valley, l’investisseur Peter Thiel dit avoir trouvé dans les théories du penseur français le mécanisme gouvernant l’économie, la technologie et la politique. Le vice-président américain J. D. Vance s’est aussi reconnu dans les théories de l’anthropologue. Benjamin Meier

Près de dix ans après sa mort, René Girard est devenu l’un des maîtres à penser les plus influents dans les cénacles du pouvoir américain. Il soutenait que le désir humain est mimétique: nous ne désirons pas spontanément, mais imitons la convoitise des autres, ce qui engendre rivalité et conflit.

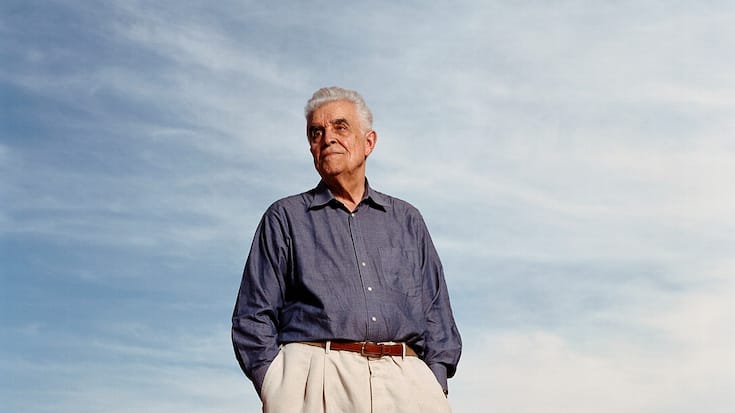

Jean-Marc Lubrano/Gamma-Rapho/Getty ImagesPublicité

«Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles.» Ancien trader pour Credit Suisse, cofondateur de PayPal et investisseur star de la Silicon Valley, Peter Thiel est devenu une des figures intellectuelles majeures de l’extrême droite américaine. Il a notamment été donateur pour les campagnes de J. D. Vance et de Donald Trump.

D’origine allemande et lui-même immigré aux Etats-Unis, Peter Thiel a notamment cofondé le géant de l’analyse de données Palantir, qui s’est illustré par ses liens très resserrés avec l’armée et le renseignement américains. En 2025, la société a notamment été pointée du doigt pour avoir développé un logiciel d’intelligence artificielle permettant au service de l’immigration (ICE) de traquer les travailleurs sans papiers.

Sur le plan économique, le milliardaire s’inscrit clairement dans la mouvance libertarienne qui cherche à maximiser la liberté individuelle et le libre marché tout en minimisant – voire en supprimant – l’Etat providence. «Il veut le moins d’Etat fédéral possible. Il n’hésite pas à exprimer son scepticisme vis-à-vis de la démocratie, qu’il considère comme une entrave au développement», explique le journaliste du quotidien Le Temps Stéphane Bussard, spécialiste des Etats-Unis.

Avec la cooptation d’Elon Musk, nommé chef d’un département de l’efficience gouvernementale début 2025 avant de démissionner quelques mois plus tard, la lune de miel entre les puissants patrons de la tech adeptes du libertarianisme économique et l’appareil d’Etat américain a été projetée sur le devant de la scène. Elle est désormais assumée par ses protagonistes et connue du grand public. Mais ce que l’on sait moins, c’est que leur idéologie a en partie été forgée par les écrits de l’anthropologue René Girard. C’est que le théoricien français a longtemps enseigné dans les universités américaines. «Peter Thiel a été l’élève de René Girard. Ce qu’il en a retenu, c’est une forme de pessimisme face à la démocratie, une vision négative du contrat social, explique Bernard Perret, socioéconomiste spécialiste de la pensée girardienne. Le milliardaire s’est emparé de la pensée de son mentor pour développer une vision anti-démocratique: le pouvoir doit être donné aux innovateurs. C’est une forme de techno-fascisme.»

Désir et bouc émissaire

L’anthropologue français est devenu, près de dix ans après sa mort, l’un des maîtres à penser les plus influents dans les cénacles du pouvoir américain. Mais comment interpréter les écrits girardiens? L’académicien se reconnaîtrait-il vraiment dans le discours des ultraconservateurs américains qui se réclament de sa pensée?

Publicité

René Girard soutenait que le désir humain est mimétique: nous ne désirons pas spontanément, mais imitons la convoitise des autres, ce qui engendre rivalité et conflit. Lorsque la rivalité dégénère inévitablement en violence collective, les sociétés humaines la résolvent par un mécanisme sacrificiel: la désignation d’un bouc émissaire. Les groupes canalisent la violence sur une victime innocente, rétablissant ainsi temporairement la paix sociale. Profondément croyant, l’auteur entré à l’Académie française en 2005 estime que le christianisme a révélé ce mécanisme en le dénonçant: Jésus-Christ est une victime innocente. Son sacrifice met à nu le mensonge du bouc émissaire et constitue par là même un tournant majeur dans l’histoire de l’humanité.

René Girard, un anthropologue hors sol

Né en 1923 à Avignon, René Girard s’installe aux Etats-Unis en 1947 où il devient professeur de littérature comparée et obtient un doctorat d’histoire. Son parcours le mène à l’Université Stanford (Californie), après des années à Johns Hopkins (Maryland) et à Buffalo (New York). Méconnu et peu cité en Europe, si ce n’est presque anonyme, il a cependant été élu à l’Académie française en 2005. Il meurt dix ans plus tard, en 2015, à Stanford.

Le philosophe Michel Serres le surnommait «le nouveau Darwin des sciences humaines». Evoluant dans le cadre de la critique littéraire, René Girard a mêlé littérature, psychanalyse et théologie pour aboutir à une anthropologie religieuse particulière, mais «hors sol». Chez lui, aucun travail de terrain. Ses exemples sont principalement littéraires – les personnages de Cervantès, de Stendhal ou de Dostoïevski lui sont chers. Ses détracteurs lui reprochent d’ailleurs ce manque d’empirisme: sa théorie ne reposant pas sur l’observation du monde réel, elle fait l’impasse sur la complexité des sociétés humaines.

J. D. Vance a écrit dans son autobiographie à quel point la conception girardienne du monde l’a influencé. «Sa théorie, selon laquelle nous avons tendance à rivaliser pour les choses que les autres veulent, faisait directement écho à certaines pressions que j’avais ressenties à Yale», a déclaré le numéro deux de l’administration américaine.

Publicité

Quant à Peter Thiel, il est persuadé que la théorie du mimétisme explique à la fois la puissance virale des réseaux sociaux et les impasses de la démocratie. Le cofondateur de PayPal et de Palantir est aujourd’hui le principal mécène des études girardiennes. Une branche de sa fondation Imitatio est dédiée à la recherche sur la théorie mimétique du philosophe français.

Défense des monopoles de la tech

La théorie mimétique de René Girard se retrouve donc instrumentalisée pour justifier et promouvoir la toute-puissance des magnats de la tech. Pour Peter Thiel, la logique de concurrence est profondément stérile. En dénonçant les rivalités mimétiques comme sources de conflits et de stagnation, il promeut une vision élitiste de l’innovation. Il s’agit d’échapper au mimétisme par la création de monopoles technologiques. «La compétition, c’est pour les nuls», a-t-il déclaré. «Le milliardaire estime que le pouvoir doit être donné aux innovateurs de la Silicon Valley. On sort de la rivalité par une sorte de monopole technologique, justifié par le fait que celui qui mène la danse est un novateur qui rend service à l’humanité», observe Bernard Perret. Il y voit la promotion de l’élan individualiste et l’innovation élitiste face à l’égalité et à la délibération politique, qu’il considère comme des entraves au progrès.

Publicité

En outre, la nature imitative du désir tel que théorisé par René Girard a servi de guide au jeune Américain d’origine allemande dans ses premiers investissements à succès. Ce sont les préceptes du philosophe français qui l’ont poussé à investir dans Facebook en 2004. Le réseau social «s’est d’abord répandu par le bouche à oreille, et il porte sur le bouche à oreille – il est donc doublement mimétique. Les réseaux sociaux se sont révélés plus importants qu’on ne le pensait, parce qu’ils touchent à notre nature profonde», dira le milliardaire au New York Times en 2015. Pour Bernard Perret, «les réseaux sociaux se seraient sans doute créés sans Peter Thiel, mais il a misé dès le départ sur ces technologies, précisément parce qu’il avait compris que le désir est imitatif, contagieux et monétisable».

L’inversion des boucs émissaires

Peter Thiel et J. D. Vance n’hésitent pas non plus à récupérer la théorie du bouc émissaire. Ils considèrent que les victimes de ce phénomène ne sont pas les personnes racisées ou les migrants, mais les classes blanches défavorisées, lesquelles auraient été injustement malmenées par les «élites de la gauche» et les politiques de diversité. De même, l’investisseur star et le vice-président américain considèrent les innovateurs à succès comme des victimes de la convoitise de la population et de la persécution de l’Etat. Les premiers de cordée seraient devenus les boucs émissaires d’une société égalitariste.

Publicité

Cette vision correspond-elle vraiment à la pensée de l’académicien? Pas vraiment. Comme le rappelle Bernard Perret, René Girard était «celui qui a mis au jour les logiques d’exclusion et de stigmatisation. Ironiquement, sa pensée est cruciale pour décrypter ce qu’il y a de plus pathologique dans le conservatisme de Peter Thiel, de J. D. Vance ou de Donald Trump, et son agressivité.»

Publicité