IA et transition énergétique: solution ou contradiction?

« Les gens se demandent souvent combien d’énergie consomme une requête ChatGPT ; en moyenne, une requête utilise environ 0,34 Wh, soit à peu près ce qu’un four consommerait en un peu plus d’une seconde » affirme Sam Altman, CEO d’Open AI, sur son blog personnel. De son côté, un rapport de l’AIE (Agence Internationale de l’Énergie) publié en janvier 2024 estimait qu’une requête ChatGPT consommerait environ 3 Wh, contre 0,3 Wh pour une recherche Google classique, soit 10 fois plus. À l’échelle de 9 milliards de requêtes quotidiennes, cela représenterait près de 10 TWh d’électricité supplémentaires chaque année, soit approximativement un sixième de la consommation électrique suisse.

Il est difficile de trancher cette question, faute de données précises et de calculs transparents. Un point fait toutefois consensus : cette (r)évolution digitale a un coût énergétique réel. La popularisation de l’IA s’accompagne d’une forte hausse de la consommation d’électricité, alimentée par des centres de données toujours plus sollicités. Alors, dans un contexte de transition énergétique où l’IA devient incontournable, est-elle une opportunité ou un nouveau défi ?

L'essentiel en 3 points:

- L’usage toujours plus croissant de l’IA, surtout générative, entraîne une forte hausse de la consommation des centres de données. À +12% par an, cette courbe suit une trajectoire exponentielle : un doublement d’ici 2030, un quadruplement en 2035 et jusqu’à 30 fois plus en 2050, si rien ne change.

- L’IA offre aussi des solutions prometteuses pour optimiser la gestion de l’énergie, tels que la prévision de la demande, le pilotage intelligent des réseaux, les centrales virtuelles décentralisées. Des projets concrets montrent des résultats encourageants.

- Il n’existe pas aujourd’hui de critères et de données permettant d’évaluer l’impact environnemental de l’IA. Des notions importantes pour concilier innovation technologique et sobriété énergétique.

Les centres de données, un moteur pour l’IA

L’apprentissage et l’utilisation des modèles d’IA, aussi appelés phases d’entraînement et d’inférence, s’effectuent dans des centres de données (ou data centers). Ces infrastructures hébergent des milliers de serveurs qui stockent, traitent et diffusent des données pour une multitude d’applications digitales, bien au-delà de l’IA : services cloud, réseaux sociaux, streaming, jeux vidéo ou encore outils professionnels.

À eux seuls, les centres de données concentrent l’essentiel de la consommation énergétique du digital. Leur appétit en électricité ne cesse de croître, porté par la généralisation du cloud et l’usage grandissant des services digitaux. Aujourd’hui, leur consommation est estimée à 415 TWh, soit environ 1,5% de la consommation mondiale d'électricité en 2024. La particularité est qu’une hausse annuelle de 12% est observée depuis cinq ans, une dynamique associée à la démocratisation de l’IA générative.

L’IA générative, quelle responsabilité ?

L’IA générative, c’est-à-dire celle qui crée du texte, des images ou des vidéos, est particulièrement énergivore. Elle consomme 20 à 30 fois plus pour une même tâche qu’une IA dite classique. Cette dernière se limite souvent à des tâches de prédiction ou de classification (par exemple, reconnaître un objet sur une image ou filtrer un mail), tandis que l’IA générative produit un contenu entièrement nouveau à partir d’une simple consigne. La raison de cette différence réside notamment dans l’utilisation de grands modèles de langage (LLM), qui nécessitent des ressources de calcul plus importantes. Ces LLM fonctionnent en deux temps : une phase d’entraînement intensive, puis une phase d’inférence qui correspond à son utilisation au quotidien. Initialement, la phase d’entraînement était la plus énergivore, mais l’adoption massive de l’IA a changé la donne. C’est désormais l’inférence, continue et variable selon le nombre d’utilisateur, qui consomme le plus d’énergie.

Une étude de Google en 2022 estimait que 60% de sa consommation énergétique liée à l’IA provenait de l’inférence, contre 40% pour l’entraînement. Cependant, ces statistiques générales ne permettent pas de saisir toute la complexité du sujet. En effet, si on compare uniquement le cout énergétique de l’entraînement, un modèle unique pour plusieurs tâches peut être plus économe qu’entraîner plusieurs modèles distincts. Alors que ces gains peuvent s’annuler, voire s’inverser, lors de l’usage du modèle, en raison du nombre élevé d'inférences effectuées lorsque ces modèles sont déployés dans des applications destinées aux utilisateurs, telles que le chat et la recherche sur le Web.

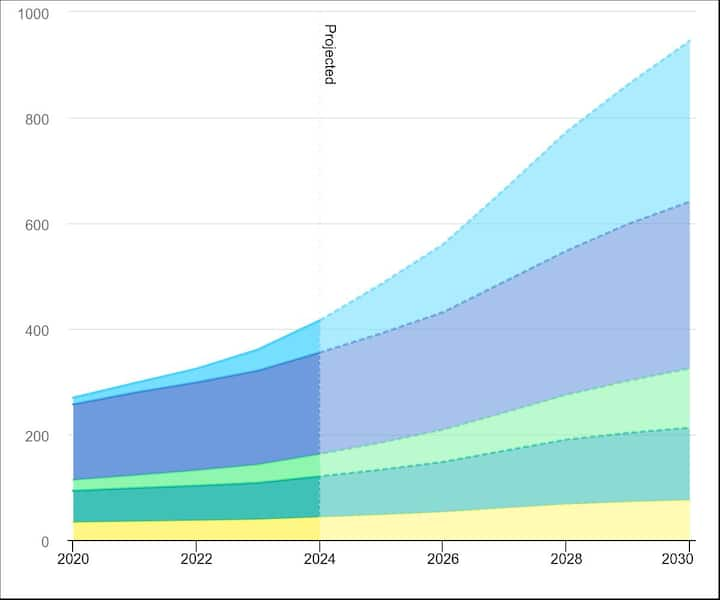

Cette évolution in fine se traduit directement par des besoins grandissants vis-à-vis des centres de données. Selon le rapport « Energy and AI » de l’AIE, leur consommation électrique pourrait plus que doubler d’ici à 2030 pour atteindre 945 TWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle du Japon. Une projection qui illustre l’ampleur des enjeux énergétiques liés à la généralisation de l’IA.

Consommation mondiale d'électricité des centres de données, par équipement, scénario de référence, 2020-2030, Energy and IA, AIE, 2025.

Consommation mondiale d'électricité des centres de données, par équipement, scénario de référence, 2020-2030, Energy and IA, AIE, 2025.

L’approche cycle de vie

En l’absence de données transparentes, les évaluations de l’impact environnemental de l’IA sont rares. L’initiative de Mistral AI, publiée en juillet 2025, mérite d’être soulignée. L’entreprise française a confié à Carbone 4 une analyse du cycle de vie de son modèle Mistral Large 2, sur ses 18 premiers mois d’existence, avec le soutien de l’ADEME (l’agence française de la transition écologique) et la validation de deux organismes indépendants.

Les résultats communiqués montrent que 85,5% des émissions de gaz à effet de serre et 91% de la consommation d’eau sont liées à l’entraînement et à l’inférence du modèle. Le matériel informatique, c’est-à-dire la fabrication, le transport et la fin de vie des serveurs, représenterait 11% des émissions, 5% de l’eau consommée, et jusqu’à 61% des ressources minérales nécessaires.

L’empreinte carbone liée à l’entraînement du modèle est évaluée à 20 400 kg de CO₂e, 281 000 m³ d’eau et 660 kg Sb équivalent (une unité standard utilisée pour mesurer l’épuisement des ressources). En d’autres termes, cela représente l’équivalent combiné de l’empreinte carbone annuelle de 2 Français, du volume d’eau de plus d’une centaine de piscines olympiques et de la fabrication de plus de 500 000 Fairphone.

Cependant, l’étude n’a pas été rendue publique, et certaines zones d’ombre persistent. En particulier, le manque d’indications sur la consommation d’électricité complexifie les comparaisons. Comme le souligne Hugues Ferreboeuf dans les colonnes du Temps, l’estimation de 1,14 g CO₂ par requête repose sur le mix électrique utilisé. Si l’énergie provient de sources peu carbonées, comme en France, cela pourrait signifier une consommation autour de 20 Wh par requête, ce qui parait énorme. Dans un pays au mix plus carboné, comme les États-Unis, elle serait plus proche des 2 Wh, comme évoqué par l’AIE.

Des repères pour mieux comprendre

Au-delà des chiffres bruts, l’étude de Mistral permet surtout de mieux contextualiser les impacts à l’échelle d’un utilisateur. En prenant l’exemple du chatbot de l’entreprise, Le Chat, une utilisation de 10 requêtes par jour pendant une année représenterait environ 4,2 kg de CO₂e et 164 litres d’eau consommés par an, soit l’équivalent d’un trajet de 32 km en voiture thermique (base 130g CO2e/km), et environ trois douches de 5 minutes, dont la consommation moyenne varie entre 50 et 60 litres.

Ces comparaisons ne visent pas à minimiser l’impact de l’IA, mais à le remettre en perspective. L’enjeu est d’adopter un usage raisonné, en gardant en tête que d’autres usages digitaux ou comportements du quotidien peuvent peser bien plus lourd dans la balance environnementale.

Et en Suisse ?

En Suisse aussi, l’impact énergétique des centres de données est déjà bien réel. Selon la dernière étude de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), ces infrastructures représentaient déjà 3,6% de la consommation nationale d’électricité en 2019. Et selon une analyse menée par la Haute école de Lucerne, cette part pourrait grimper jusqu’à 15 % d’ici 2030, sous l’effet de la digitalisation et de l’IA. À ce rythme, les centres de données consommeraient à eux seuls davantage que tout le canton de Zurich pendant l’année 2023.

Inévitablement, l’électrification et la digitalisation de l’économie renforcent ce besoin croissant en électricité. Si cette évolution peut être perçue comme un défi, elle ouvre aussi la voie à de nouvelles opportunités, à condition de savoir les exploiter intelligemment.

Le potentiel éco-responsable des centres de données

Un exemple concret de centre de données innovant est celui d’Infomaniak récemment inauguré à Genève, implanté dans les sous-sols d’un quartier éco-responsable. Alimenté à 100% par des énergies renouvelables, il valorise également la chaleur générée par ses serveurs pour chauffer des logements du quartier.

Concrètement, la chaleur dégagée par les serveurs (environ 45°C) est récupérée et portée à 70–80°C grâce à des pompes à chaleur, avant d’être injectée dans un réseau de chauffage à distance. Le flux d’eau utilisé par ces pompes sert en retour à refroidir les serveurs, supprimant ainsi le besoin d’eau supplémentaire pour le refroidissement. Ce circuit fermé optimise l’usage de l’énergie et limite les pertes.

Infomaniak a documenté le fonctionnement de ce datacenter en publiant un guide technique en open source pour encourager la reproduction de ce modèle ailleurs en Suisse et au-delà. Une initiative qui ouvre la porte à d’autres modèles, même si elle demeure encore l’exception.

L’usage fait la différence

Au-delà des centres de données, l’IA peut elle-même être au service de la transition. Dans notre paysage énergétique de plus en plus décentralisé, où les ménages deviennent à la fois consommateurs et producteurs d’électricité, la gestion des réseaux devient plus complexe. Production solaire, batteries, pompes à chaleur, voitures électriques : plus ces systèmes sont intégrés et interconnectés, plus le potentiel d’efficacité énergétique est élevé. Les tarifs dynamiques, qui incitent les consommateurs à adapter leur consommation aux périodes de forte production renouvelable, ajoutent une couche d’opportunité, mais aussi de complexité. C’est dans ce contexte que l’IA peut jouer un rôle. Elle a le potentiel d’orchestrer cette complexité, en analysant les flux en temps réel, en prédisant les pics de demande/production et en ajustant les priorités. Ces gains sont encore modestes, mais les premiers résultats sont prometteurs.

À titre d’exemple, on peut mentionner le nouveau modèle européen de prévision météo, AIFS, mis en service en juillet 2025. Ce modèle basé sur l’IA surpasse les performances des modèles physiques traditionnels du centre européen de prévisions météo, pour plusieurs indicateurs, avec des gains de précision jusqu’à 20%. Ces résultats peuvent être obtenus dix fois plus rapidement avec une consommation énergétique réduite d’un facteur 1’000. La précision des prévisions météo renforce celle des prévisions énergétiques, indispensables pour une gestion efficace du réseau.

Autre exemple, en Suisse, Helion Energy a déployé une centrale électrique virtuelle reposant sur l’IA pour coordonner automatiquement la production et le stockage d’électricité de quelques dizaines de petites installations photovoltaïques réparties sur le territoire. Cette technologie permet de piloter intelligemment l’injection ou le stockage d’énergie en fonction des besoins du réseau, contribuant à la stabilité du système. Selon l’entreprise, si un tiers des installations photovoltaïques suisses étaient équipées de ce système, la capacité de flexibilité obtenue serait équivalente à celle de Limmern, la principale station de pompage-turbinage du pays.

Ces innovations ouvrent des perspectives enthousiasmantes. Cependant, l’IA générative n’a pas été conçue pour réduire notre empreinte énergétique, mais pour répondre à des logiques commerciales et de croissance. Son modèle économique repose sur l’augmentation continue du volume de requêtes, encouragée par une intégration dans tous les services digitaux. Le défi principal est probablement ce recours automatisé à l’IA, qui indéniablement tend à augmenter les besoins énergétiques. Dans ce contexte, l’objectif n’est pas d’éviter un effet rebond (où une technologie plus efficace entraîne une surconsommation), mais de changer de trajectoire, en intégrant par exemple, des critères environnementaux.

Conclusion – La balance énergétique de l’IA est un équilibre à construire

L’IA est un défi et une opportunité. Elle interroge notre rapport au progrès technologique et à la sobriété. Peut-être, la question est aussi non pas de savoir si elle consomme trop, mais dans quel but elle est utilisée. Encore faut-il pouvoir mesurer cet impact. Or, aujourd’hui, très peu de projets d’IA intègrent des indicateurs environnementaux. Pour y remédier, pourquoi ne pas imaginer inclure de tels critères dans les futures régulations, à l’image de l’IA Act européen qui se concentre pour l’instant sur les enjeux éthiques et sécuritaires ? Finalement, l’IA n’est qu’un outil. Et comme tout outil, son impact dépend de l’usage qu’on en fait. À nous maintenant de l’utiliser pour faire pencher la balance énergétique du bon côté…

A PROPOS DE CE BLOG

Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, Romande Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution d’électricité, la production d’énergies renouvelables, les services énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité électrique.

Rédigé par Marine Cauz ·

Experte indépendante

Disclaimer

En tant que source d'information, le blog de Romande Energie offre une diversité d'opinions sur des thèmes énergétiques variés. Rédigés en partie par des indépendants, les articles publiés ne représentent pas nécessairement la position de l'entreprise. Notre objectif consiste à diffuser des informations de natures différentes pour encourager une réflexion approfondie et promouvoir un dialogue ouvert au sein de notre communauté.